色が違って見えるのはなぜ?仕組みを解説

Premiere Proで編集した映像をスマホで見たら「なんか色が違う…」と感じたことはありませんか?

あるいは、YouTubeにアップしたら色が濃くなったり、逆に眠く見えたり。

こうした悩みは、初心者だけでなく、Log(ログ)撮影を始めた中級者からもよく聞かれます。

その原因の多くは「カラーマネジメント」 にあります。

この記事では、Premiere Proのカラーマネジメントの仕組みを基礎から解説し、

「なぜ色が変わるのか?」「どう設定すればいいのか?」が分かるようになります。

(1)カラーマネジメントとは?

一言でいうと、「色の翻訳機」です。

スマホやPC、テレビなどのデバイスごとに「色のルール(カラースペース)」が違います。

さらにカメラごとに「色の味付け(Log・RAW・メーカー特性)」が異なります。

そのままでは映像の色がバラバラになってしまいますが、

Premiere Proはこれらをできるだけ揃えて、編集・書き出しで安定した色を保つ仕組みを持っています。

用語をかんたんに解説

| カラースペース |

色を表現するための「色の範囲とルール」。 例:Rec.709(標準/SDR)、DCI-P3、Rec.2020(HDR向け)など。 機器や規格ごとに違うため、Premiere Proが翻訳(変換)して整える。 |

| SDR |

Standard Dynamic Range(標準ダイナミックレンジ)の略。 従来のテレビやPCモニターで使われる一般的な明るさ・色の範囲。 主流はRec.709で、YouTubeやWeb動画の基本。 |

| HDR |

High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略。 SDRに比べて明るい部分も暗い部分もより広く表現できる。 HDR対応のモニターやスマホで見ると鮮やかで立体感のある映像になる。 |

| Log(ログ) |

カメラで撮影するときの特殊な記録方式。 明るさや色の情報を多く残すため、撮影時は眠い/薄い映像に見える。 編集でカラーグレーディングを行うことで本来の色を引き出せる。 |

| RAW(ロー) |

カメラのセンサーが記録した生のデータ。 自由度が非常に高いが、データ容量が大きい。 後処理で色や露出を自在に調整できるが、PC性能も求められる。 |

Rec.709(レック709)とは、映像の世界で広く使われている「標準的な色のルール」です。

YouTubeやテレビ、PCで見る多くの映像はこの規格に沿って作られていて、色や明るさの基準をそろえる役割を持っています。

難しく考えずに「普通の映像はRec.709が基準」と覚えておけば大丈夫です。

(2)困ったらまず無効化

「一旦動画を取り込んだ時の色にして・・」

「Premiereに取り込んだら色が勝手に変わった!?」

あと重要な事は、自分で色調整したい!もしくはLUTを使いたい!

そんなときは、まずカラーマネジメントをオフにして確認しましょう。

用語をかんたんに解説

| LUT |

Look Up Table(ルックアップテーブル)の略。 色や明るさの変換をあらかじめ保存した「変換レシピ」のこと。 例:Log撮影した映像をRec.709の見た目に変換するLUT。 または映画風・フィルム風など特定の雰囲気を一瞬で反映するLUTもある。 Premiere Proなどの編集ソフトで簡単に読み込んで使用できる。 |

Log素材を取り込んだものですが、色見がおかしい・・(本来黄色ですが、オレンジがかっています)

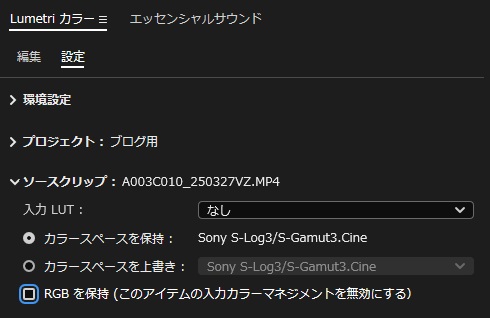

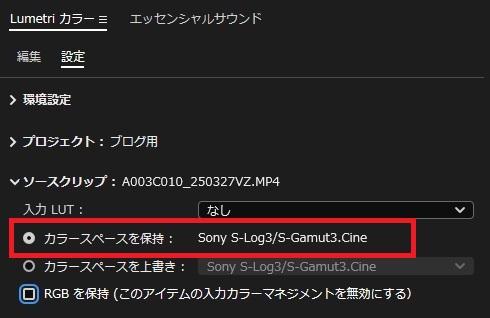

🎬 Premiere Proの操作手順(クリップ毎に無効にする方法)

- タイムラインで素材を選択

- Lumetriカラーパネルを出す(ウィンドウ → Lumetriカラー)

- 設定タブ → ソースクリップ → RGBを保持 をオン

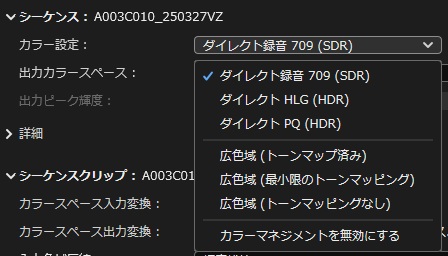

🎬 Premiere Proの操作手順(シーケンス毎、無効にする方法)

- Premiere Proの操作手順(クリップ毎に無効にする方法)の(1)と(2)をご参照

- シーケンス → カラー設定 → カラーマネジメントを無効にする

↓

この操作で、Premiere Proが素材を自動変換することなく、

撮影時の色そのままを確認できます。

(↓こちらはLOG素材です。この段階では色が薄く表示されています)

(3)基本的な使い方

【前提】スマホやPC、テレビなどのデバイスで撮影した色見が異なる素材を

Premiere Proでできるだけ色を揃えます。

①Premiere Proに素材を入れると、素材のメタデータを読み込み、自動的に情報が表示されます。

用語をかんたんに解説

| メタデータ |

写真や映像ファイルに自動的に付いてくる情報のこと。 例:撮影日時、カメラ機種、レンズ情報、解像度、色空間など。 編集ソフトはこの情報をもとに素材を正しく解釈する。 「映像の裏にある説明書き」と考えると分かりやすい。 |

メタデータに応じて、情報が表示されます。(カラースペースを保持という箇所に表示されています)

(SONY、DJI、NICON、FUJIなど)

読み込めない場合は、「Rec.709」になります。

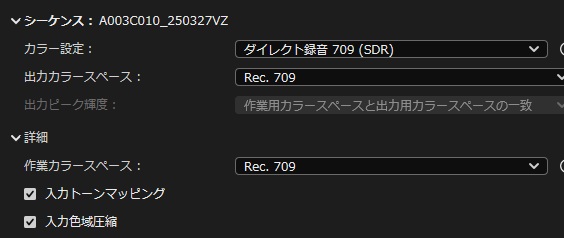

②カラー設定を選択します。

Premiere Proでは「カラー設定」をプリセットから選べる仕組みになっています。

(プリセットとは:設定のひな型のこと)

【基本的な設定】

カラー設定:ダイレクト録音709(SDR) を選択します。

=Rec.709の事です。(日本語訳が現時点ではおかしいようです)

・これを選択すると、その下に続く項目が自動で変更され、標準的な動画編集の色設定が行われます。

・シーケンスに対して設定されます。(=シーケンスにあるすべてのクリップに影響します)

素材に応じて色設定が行われ、基本的には、これで終了です。

素材ごとに色を確認して、更に色を変更するにはLumetriカラーパネルで調整します。

【他のプリセット】

取り込む素材がどのようなものか、どの形式で書き出す必要があるかで使い分けます。

Premiere Pro カラー管理プリセット

| プリセット名 | 内容 |

|---|---|

| ダイレクト 709(SDR) |

標準(Rec.709)向け。YouTubeやPCで見る普通の動画はこれでOK。 LogやRAWは自動でトーンマッピングされる。 |

| ダイレクト HDR(HLG) |

放送やHLG対応ディスプレイ向け。 HLG素材はそのまま扱え、それ以外はトーンマッピングされる。 |

| ダイレクト PQ(HDR) |

PQ方式のHDR映像用。 PQ素材はそのまま、それ以外はトーンマッピングされる。 |

| 広色域(トーンマッピング済み) |

あらゆる素材(SDR, Log, HDR)を広色域に変換して保持。 本格的にカラーグレーディングしたい人向け。 |

| 広色域(最小限のトーンマッピング) |

SDRもHDRも自然に共存できる設定。 シャドウや中間調を守りつつ、ハイライトだけトーンマッピングされる。 |

| 広色域(トーンマッピングなし) |

トーンマッピングせずに変換。 明るすぎる部分はクリップ(情報が失われる)可能性あり。 |

| カラーマネジメントの無効化 |

自動変換をすべて止める。 LUTや手動調整だけで色を管理したいときに使う。 |

用語をかんたんに解説

| トーンマッピング |

HDRの映像をSDRの画面でも表示できるように、 明るすぎ・暗すぎを圧縮して収める処理。 例:夕日の眩しさと影の部分を同じ画面に見せる調整。 |

| HLG |

Hybrid Log-Gamma の略。 放送向けHDR方式で、SDRの機器でもある程度自然に見えるのが特徴。 テレビ放送やストリーミングで使われることが多い。 |

| PQ |

Perceptual Quantizer の略。 HDRの方式のひとつで、とても明るい部分も人の目に近い感覚で再現できる。 HDR10やDolby Visionで採用されている。 |

(4)実際に試してみる

3つの素材を用意しました。

①Rec709で撮影した素材(Lumetriカラーは適用していません)

②Logに、上記で説明したRec.709を適用

③Logに、Lut(SGamut3CineSLog3_To_LC-709.cube:SONY公式のLut)を適用

①Rec709で撮影した素材(Lumetriカラーは適用していません)

カメラ任せの色になります。特に問題なければ、このまま映像として使えます。

②Logで撮影した素材に、上記で説明したカラーマネジメントでRec.709を適用

この段階では色見に違和感があります・・

③Logに、Lut(SGamut3CineSLog3_To_LC-709.cube:SONY公式のLut)を適用

ここからlumetriカラーパネルを使って、色を調整していきます

Log素材②、③は、ここからLumetriカラーで調整して、好みの色にもっていくことになります。正解はありませんが、それぞれの①②③の方法で色見が異なることが見て頂けるかと思います。

最初の状態では、①が一番きれいに見えますが、Rec.709で撮影しているので、この状態から色を入れていく範囲が限られています。

実際に素材をPremiere Proにいれて、カラーマネジメントを適用してみると

思ったようになったり、そうでなかったり・・

(迷った場合は、「無効化」にします)

上記で説明できていない他の調整項目もあるので、また別の記事でとりあげます。

参考資料

- Adobe公式ヘルプ:Premiere Pro のカラーマネジメントについて

https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/using/about-color-management.html